La résidentialisation de l’abbaye de Beaulieu entre le XVIIe et le XIXe siècle illustre de manière emblématique le phénomène du réemploi des constructions anciennes en habitation tel qu’il se pratiquait avant la révolution industrielle. Située à l’ouest du Rouergue à environ cent kilomètres au nord-est de Toulouse, l’ancienne abbaye, classée monument historique, possède des vestiges cisterciens du XIIIe siècle encore très cohérents. Elle fait aujourd’hui l’objet d’une opération menée par le Centre des Monuments Nationaux, qui vise à préserver l’ensemble classé monument historique, tout en présentant la collection d’art contemporain légué par son dernier occupant, la collectionneuse Geneviève Bonnefoy. L’analyse archéologique réalisée dans le cadre des études préalables1 a permis de détailler les modalités de cette transformation qui s’est conclue au XIXe siècle par son utilisation en maison de maître.

Le moyen âge et la fondation : le carré claustral

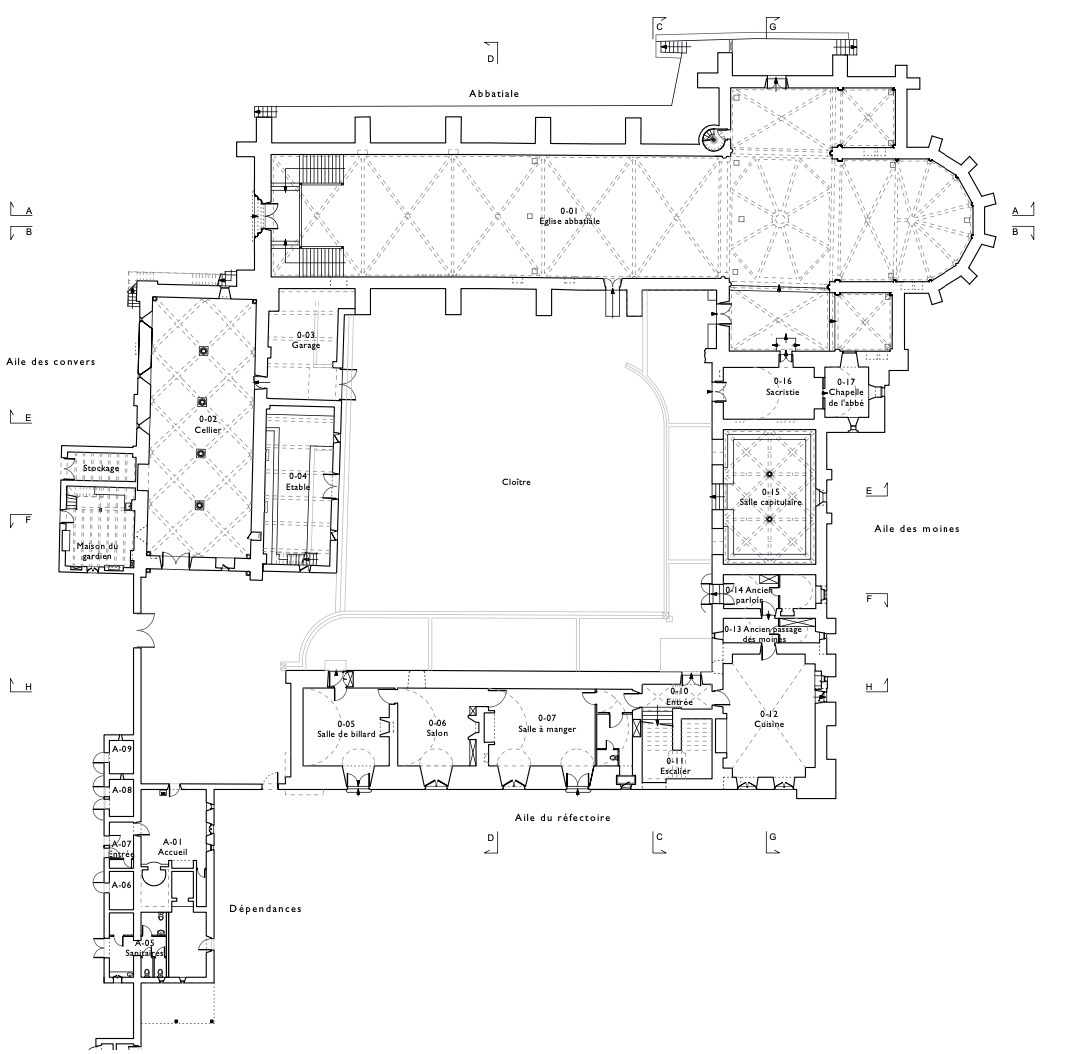

Le carré claustral originel de Beaulieu est fidèle au principe du plan de Saint-Gall fixé au IXe siècle2 , de quatre ailes réunies autour d’un cloître. Ce premier état historique connu correspond à une campagne de travaux menés entre le milieu du XIIIe siècle et le début du XIVe. L’organisation des quatre ailes traduit dans l’espace le mode de vie des moines, dans un ordonnancement identique pour chaque communauté cistercienne.

De l’aile ouest originelle, il ne reste aujourd’hui que la partie nord. Le grand cellier, construit au milieu du XIIIe siècle, est encore en place. Au-dessus, le dortoir des convers a disparu du fait d’un rehaussement exécuté au XVIIe.

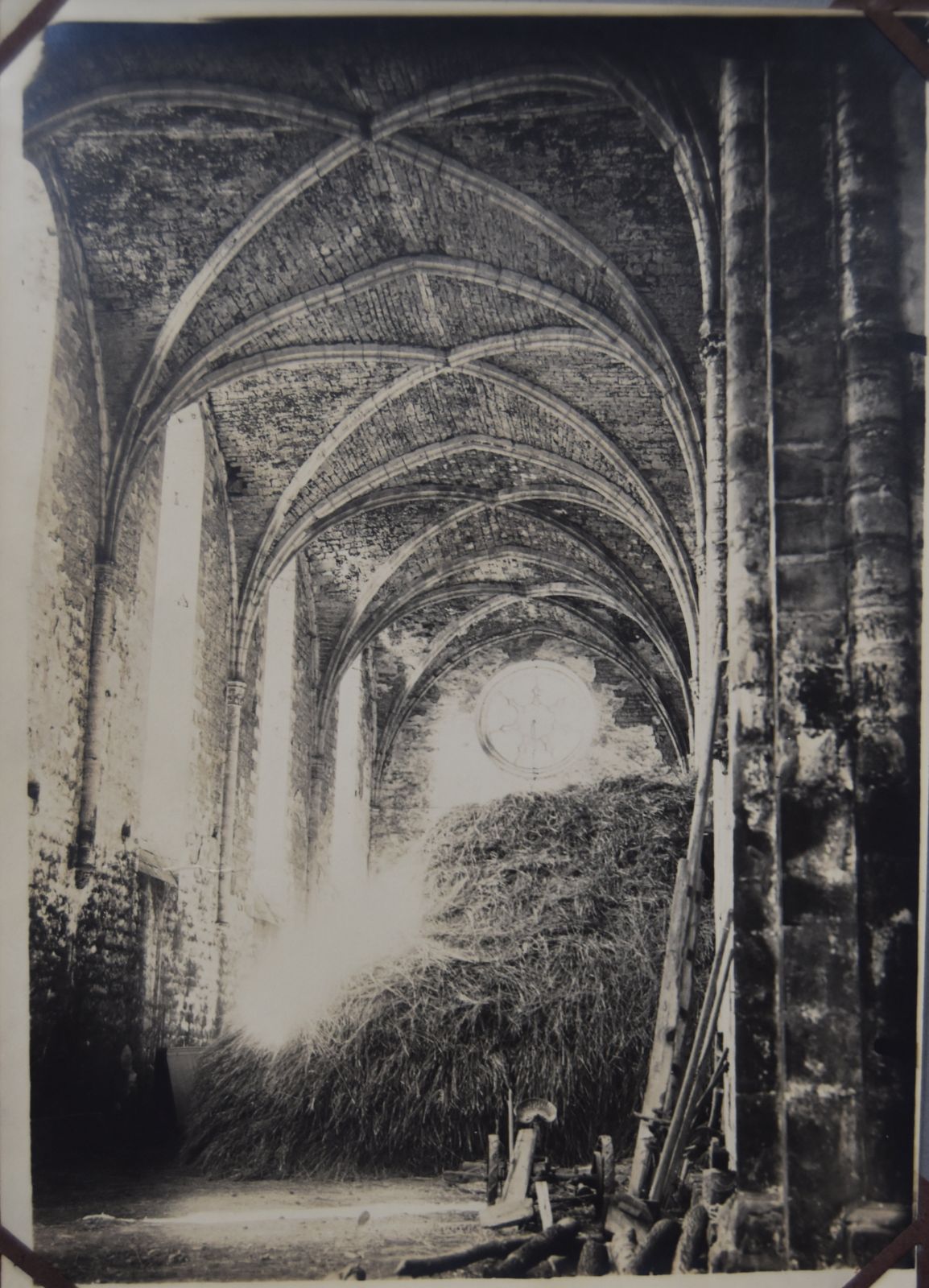

Au nord, l’église abbatiale prend place au point haut du terrain, comme souvent pour les ensembles cisterciens. Elle se compose d’une nef à vaisseau unique et d’un transept dont la croisée se recouvre d’une tour lanterne posée sur trompes. Une abside simple à sept pans termine cet exemple remarquable du « gothique méridional ».

L’aile est, dite « des moines », prolonge le rez-de-chaussée du transept sud avec la sacristie, la salle capitulaire, le parloir, le passage des moines et l’ancienne salle des moines.

À l’étage était situé le dortoir collectif, grande salle unique aujourd’hui disparue.

L’aile sud enfin, progressivement reconstruite à partir du XVIIe siècle, devait originellement réunir chauffoir, cuisine, et réfectoire des moines.

Les bouleversements de la période moderne : une maison abbatiale

Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, les guerres de religion provoquent le saccage du monastère, que des travaux de réparation de l’église et de la chapelle de l’abbé essayent d’effacer dès 1624. Une seconde campagne de travaux s’engage à partir du milieu du XVIIe siècle, et touche à l’organisation même de l’abbaye médiévale.

En effet, la vie monastique évolue à partir du XVIe siècle du fait du relâchement de la règle cénobitique. Cela se traduit par une transformation du mode d’habitat conventuel, qui tend à s’individualiser. Accompagnant ces évolutions, le nouveau régime de la commende3

autorise les abbés en charge des couvents à s’enrichir, leur permettant d’aménager dans l’abbaye un logement pour leur usage propre.

C’est dans ce contexte qu’à partir du milieu du XVIIe siècle les ailes est et sud de l’abbaye vont être partiellement reconstruites avec un nouvel étage commun aux deux ailes. Toutes deux sont alors desservies par un escalier monumental aux références classiques qui distribue deux couloirs s’éclairant depuis le cloître par de nouvelles fenêtres à arc de décharge en travertin.

À la fin du XVIIe siècle, cette partie de l’abbaye va prendre le nom de « maison abbatiale ».

Les transformations touchent également l’extérieur. Une nouvelle toiture à haut comble réunit les ailes est et sud, tandis que leurs façades sont remises « au goût du jour ». Des travées sont créées, superposant lucarnes pendantes et baies à linteaux en arc segmentaire ou à fronton. La face sud de l’ensemble se recompose, avec ses deux tourelles en surplomb à lanterneaux.

Le XIXe siècle et la sécularisation : une résidence domaniale.

Cette résidentialisation s’est donc faite dans le respect de la composition originelle du carré claustral. La maison de maître réemploi les ailes est et sud du couvent en les unifiant et témoigne des trois principales campagnes constitutives de l’abbaye : le rez-de-chaussée médiéval de l’aile est, le rez-de-chaussée renaissance de l’aile sud et l’étage des chambres aménagées au XIXe siècle.

Un effet de sédimentation qui illustre la souplesse du bâti ancien et sa capacité à se renouveler.

- Agence Bossoutrot & Rebière. Abbaye de Beaulieu - Diagnostic préalable au redéploiement du projet de monument - Juin 2019 ↩

- Le plan de Saint-Gall est un plan de monastère idéal envoyé au premier tiers du IXe siècle à l’abbé de Saint-Gall pour lui servir de modèle lors de la construction de son nouveau monastère. ↩

- Concession d’un bénéfice ecclésiastique à un abbé. ↩

- Au XVIIe, la tour-lanterne qui marque la croisée du transept est transformée en tour-clocher avec une toiture surélevée. ↩

- Cf « les demeures et la société, 1610-1661 », in « De la renaissance à la révolution », J-M Pérouse de Montclos, 1995,1999 Editions Menges ↩

- Histoire ancienne de l’abbaye de la fondation à 1959 / association des cisterciens en Rouergue, 2019 ↩

- En 1826, le déplacement de l’église est envisagé et, en 1843, Viollet-le-Duc est chargé des travaux de démontage. En 1844, suite à l’opposition de Mérimée, le déplacement est arrêté, mais laissera l’extrados des voûtes exposé aux intempéries pendant presque quarante ans. ↩

- En 1973, Mme Bonnefoy décide de faire don des bâtiments et d’une partie de leur collection d’art contemporain à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, devenue depuis Centre des monuments nationaux (CMN). ↩