La vocation d’un pont n’est-elle que de franchir un fleuve ? La construction de ponts a toujours accompagné le développement de Paris. Son implantation sur l’île de la Cité, débordant sur les rives de la Seine, tant au sud qu’au nord, les a rendus obligatoires pour permettre le développement de la ville et faciliter la circulation des personnes et des marchandises.

Cependant la Seine a longtemps tenu moins le rôle d’une frontière à franchir ou à défendre que celui d’un vecteur économique majeur pour la cité : voie de circulation servant autant à l’approvisionnement des habitants en denrées alimentaires, matériaux de construction, bois de chauffage …, qu’à l’exportation des marchandises élaborées à Paris ; principal fournisseur d’eau potable (quoique peu potable) ; source d’énergie (moulins fixes et moulins flottants) ; réserve d’eau pour lutter contre les incendies…

S’intéresser à l’histoire des ponts de Paris ne peut se faire sans prendre en compte cette dimension économique que par exemple le Tibre, à Rome, fleuve capricieux et non navigable, n’a guère eu. En quelque sorte, si l’on considère aujourd’hui que construire un pont c’est d’abord résoudre un problème de circulation, il faut, pour Paris, convenir que les ponts y ont longtemps été un enjeu de développement industriel et marchand beaucoup plus complexe.

Les ponts lotis : un modèle économique

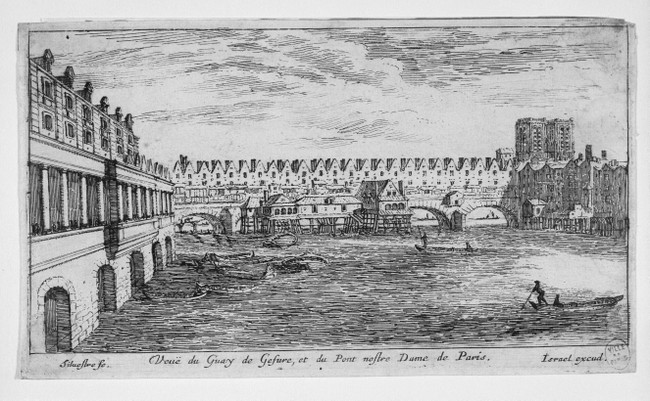

On connaît l’histoire des ponts lotis : jusqu’au XVIIe siècle, sur tous les ponts qui traversaient la Seine au niveau de l’île de la Cité et de l’île Saint-Louis, s’élevaient des rangées de maisons, de part et d’autre, qui empêchaient de voir le fleuve quand on les traversait. Il ne s’agissait pas de constructions opportunistes, bâties dans un second temps par souci d’exploiter des terrains jugés intéressants, mais bien de projets prévus dès l’origine. Le pont Notre-Dame est le plus exemplaire : reconstruit au XVIe siècle, il était pourvu de beaux alignements de maisons ordonnancées et décorées qui lui donnaient alors l’apparence d’une voie triomphale : plusieurs réceptions solennelles y furent d’ailleurs organisées. Bâti en 1647, le pont-au-Change, plus en aval, reliant la Cité à la rive droite, fut aussi loti – même si les maisons n’avaient pas la même régularité.

Du côté de la rive gauche, le pont Saint-Michel et Petit-Pont, d’aval en amont, l’un datant du XVe siècle, l’autre reconstruit en 1616, furent de même lotis, le premier de vingt-six maisons, le second de trente-six. Enfin, le pont Saint-Charles et le pont-au-Double, plus en amont encore, reliaient les deux bâtiments de l’Hôtel-Dieu, servant d’annexes à celui-ci, abritant galerie couverte, salle de malades ou échoppes d’apothicaires.

Reliant l’île Saint-Louis à la rive droite, le pont Marie, achevé en 1635, fut loti de cinquante maisons tandis que dans son prolongement, du côté de la rive gauche, le pont de la Tournelle, construit en 1656, ne le fut jamais: il faut dire qu’en 1658 une crue emportait deux arches et vingt maisons du pont Marie.

On sait la fin de ces ponts lotis : après plusieurs graves accidents, dont l’effondrement partiel du pont-Marie et l’incendie du Petit pont en 1718, des lettres patentes, publiées en 1769, imposèrent de détruire les maisons sur les ponts. Celles-ci furent abattues sur le pont Notre-Dame d’abord, en 1786, puis sur le pont Marie et sur le pont-au-Change en 1788. Les maisons du pont Saint-Michel furent les dernières à être détruites, en 1808. Plus tard, le pont-au-Double et le pont Saint-Charles disparaitraient lors de réaménagement de l’Hôtel-Dieu.

En fait, et sans que cela n’ait rien à voir avec la nostalgie d’un urbanisme pittoresque, la destruction des maisons sur les ponts fut cause d’un grand mécontentement des parisiens : d’abord des habitants expropriés, les premiers concernés, dont les ancêtres – il s’agissait souvent de propriétés héréditaires - avaient jadis contribué au financement des ponts. Car construire des maisons sur les ponts avait aussi été un moyen de les financer – seul le pont Notre-Dame appartenait entièrement à la Ville de Paris, les maisons étant louées. Ensuite, et la chose n’est pas négligeable, les ponts lotis de la Cité étaient devenus un des principaux centres industriels et marchands de la capitale.

Appuyées ou amarrées à ces ponts, toutes sortes de structures plus ou moins parasites ajoutaient encore aux activités multiples qu’ils abritaient : les pompes du pont Notre-Dame, celle de la Samaritaine, au Pont-Neuf, apportaient l’eau potable dans les quartiers voisins ; des bateaux moulins (ou moulins flottants), des bateaux laminoirs, notamment sous le Petit-Pont, près du quai des orfèvres, des scieries, des machines à remonter les bateaux… étaient amarrés en de nombreux endroits.

La tentation d’effacer les îles

Concevoir des ponts lotis, d’où toute vision du fleuve était en quelque sorte effacée, sauf pour leurs habitants, c’était révéler de manière évidente le statut utilitaire du fleuve et mettre au second plan l’agrément qu’il pouvait procurer aux passants. Il faudrait ici distinguer deux Paris : le Paris industrieux des marchands et des artisans, pour qui la Seine était d’abord un outil, et le Paris monumental des architectes, des artistes et des esthètes, davantage sensibles aux beautés scénographiques du fleuve.

Il serait vain de chercher à les opposer. Jusqu’au XIXe siècle, c’est-à-dire jusqu’à l’expulsion de la Cité en particulier des artisans et des marchands, le centre de Paris était un quartier laborieux. Les vues aristocratiques sur la ville, c’était vers l’ouest qu’il fallait les chercher, en aval de la Cité, à partir du pont Neuf. C’est, par exemple, ce que représente la vue cavalière peinte vers 1740 par Charles-Léopold de Grevenbroeck ( ? – 1758). C’était aussi ce qu’écrivait Germain Brice, en 1688, décrivant les vues depuis le pont Neuf : « Cette belle vue s’étend d’un côté sur le Louvre qui fait une longue suite de bâtiments magnifiques sur le bord de la Seine ; de l’autre côté, sur l’Hôtel de Conti, sur le Collège des Quatre-Nations (…). Sans parler de l’autre côté où l’on découvre des objets nombreux qui satisfont infiniment. (…) Il faut cependant avouer que les maisons qu’on a bâties sur le pont-au-Change et sur le pont Notre-Dame, ont retranché un des plus grands charmes de cette vue. »1

Un moment, architectes puis ingénieurs ont balancé entre le désir « aériste », ou hygiéniste, de libérer les îles, d’apporter de l’air frais au cœur de Paris en dégageant la Seine, et une tentation assez utopique, même si, en un sens, elle était plus fidèle à l’histoire de Paris, celle d’effacer la frontière entre les rives. La solution radicale, couvrir le fleuve autour des îles, au nord et au sud, n’était pas impossible ! Au nord, la construction du quai de Gesvres en 1642 en donnait les prémisses : construit en surplomb sur le fleuve, sur une galerie voûtée inondable, il démontrait la possibilité de gagner du terrain constructible en couvrant en partie la Seine. Au sud, la construction d’annexes de l’Hôtel-Dieu, en 1634, sur le pont au Double et, en 1651, le pont Saint Charles faisait de même.

Un projet daté de la fin du XVIIIe siècle, dû à l’architecte Charles de Wailly (musée Carnavalet, inv. D 9000), proposait de combler la passe entre l’île de la Cité et l’île Saint-Louis et de les réunir… N’était-ce pas d’ailleurs ce qui avait été commencé, au début du siècle précédent, lorsqu’on avait réuni l’île Notre-Dame et l’île aux vaches pour faire l’île Saint-Louis ? La réunion de l’île Louviers, en aval de l’île Saint-Louis, îlot inondable et jamais loti, à la rive droite, en 1843, fut la dernière opération de ce genre à être entreprise au centre de Paris.

Plutôt que de construire des ponts, couvrir, canaliser ou remblayer le fleuve dans le but de faciliter la circulation étaient ainsi des solutions que les progrès de l’ingénierie moderne rendaient imaginables. Le canal Saint Martin, ouvert en 1825 et alors entièrement à l’air libre jusqu’à son débouché sur la Seine, fut couvert en 1860 sous les boulevards Jules-Ferry et Richard-Lenoir et la place de la Bastille. Mais sans doute ne s’agissait-il que d’un canal. Couvrir un fleuve posait d’autres problèmes, que les colères récurrentes de la Seine, jusqu’à l’inondation majeure de 1910, rappelaient régulièrement aux utopistes les plus enthousiastes.

Cette tentation d’une Seine tout entière domptée, redessinée, et effacée au nom de l’utilitarisme se retrouve dans l’aménagement des quais de la rive droite en autoroute – la voie Georges Pompidou. Fort heureusement, cela n’est pas allé plus loin : des projets plus radicaux encore d’élever au milieu du fleuve un viaduc pour le métro ou les automobiles ont été élaborés. Ils n’étaient pas absolument irréalisables : que l’on pense au sort des rivières de Tokyo ou de Chicago – certes moins larges -, disparues à certains endroits sous des empilements de ponts, de viaducs et d’échangeurs routiers…

Des ponts pour la circulation ?

Dans une ville aussi peuplée que Paris, la plus peuplée d’Europe à la fin du XVIIIe siècle, la nécessité de favoriser la libre circulation des personnes d’une rive à l’autre et de construire de nouveaux ponts est cependant apparue comme une nécessité politique et économique. Il faut dire que les progrès techniques considérables réalisés à cette époque, dans le contexte de la création de l’administration des Ponts et Chaussées, ont permis de mettre en projet des ponts plus audacieux, plus solides surtout, de même que moins gênants pour la circulation fluviale (élargissement des arches, amincissement des piles…). Parmi les croyances très enracinées qui furent alors battues en brèche, celle qu’un pont était d’autant plus solide qu’il était lourd, massif – les maisons qu’il portait ajoutant à son poids et donc à sa solidité – fut sans doute la plus difficile à faire passer dans la conscience populaire.

Au XVIIe siècle, l’évolution de Paris connaît un tournant avec la promotion immobilière du faubourg Saint-Germain à laquelle la construction des ponts de l’ouest, pont Royal en 1689, et pont Louis XVI, ou de la Concorde, en 1791, répond. Que cette extension très aristocratique des faubourgs occidentaux de la rive gauche ait incité le roi lui-même, Louis XIV, à financer sur sa cassette le pont Royal signale que le problème du modèle économique du financement des ponts, ouvrages très coûteux, n’était pas aisé à résoudre.

Le projet du pont ouvrant sur la place Louis XV, le futur pont de la Concorde, a germé dès 1748, au moment où l’on imaginait la place, pour être finalisé quarante ans plus tard : c’est dire la difficulté qu’il y eut à trouver les fonds. Les péages pour les voitures et les piétons, parfois établis en Province, n’étaient pas envisageables à Paris : aucun pont n’y était assujetti, sauf le pont-au-Double, propriété de l’Hôtel-Dieu – son nom vient de ce qu’il fallait acquitter un double denier pour l’emprunter. Le seul moyen qui s’imposait était d’appuyer le projet à un plus vaste dessein politique, qui englobe une réflexion sur les circulations, le tracé d’une place, voire l’édification d’un monument emblématique – en l’occurrence la place, la statue de Louis XV et les palais de Gabriel.

Que ces deux ponts justement aient été les premiers ponts de pierre de l’ère moderne, après le pont Neuf, à offrir simplement comme utilité la traversée du fleuve, sans maison, sans échoppe, sans pompe, sans moulin amarré à ses piles – le Pont-Neuf en avait -, n’est pas anodin. Et leur construction ne se fit pas sans débat. On a pu, dès l’époque de leur mise en projet, les considérer comme des exemples de l’arbitraire royal : les deux avaient en effet pour objet de relier le faubourg Saint-Honoré et le faubourg Saint-Germain. Leur pertinence politique et économique semblait de fait limitée : excentrés, ils n’aideraient pas au développement du commerce, peu à la circulation de la population et au désengorgement des ponts du centre-ville. De plus, on invoqua aussi la contrainte qu’ils imposaient de reculer plus à l’ouest l’obligation de faire appel à des machines à remonter les bateaux : le passage d’un bateau de marchandise sous un pont, à contre-courant, était en effet une opération délicate et coûteuse.

Il faut se représenter que jusqu’au XVIIIe siècle, un pont était aussi un obstacle à la libre navigation jusqu’au centre-ville - souvent accompagné d’un droit de péage pour les bateaux -, c’est-à-dire un frein à l’activité économique. À Paris, deux moyens de circulation s’opposaient alors : la circulation par route, qui sans doute demandait à être facilitée par des ponts et la circulation fluviale qui, elle, les redoutait - . Or celle-ci, à l’évidence, était prédominante.

Ainsi, de manière quelque peu paradoxale pour un esprit moderne, l’idée de construire des ponts n’était pas évidemment synonyme de progrès et de liberté à l’aube de l’ère industrielle. Dans une ville comme Paris, dont l’activité marchande restait très concentrée autour de son cœur historique, l’île de la Cité, et de son artère naturelle, la Seine, la révolution industrielle imposait aussi une révolution organique. D’autres choix auraient pu être faits, comme sacrifier délibérément une rive contre l’autre, l’une ouvrière, l’autre bourgeoise, la rareté des ponts n’étant dès lors pas perçue comme une carence : c’est ce qui s’est produit à Londres, à Bordeaux ou à Rouen, voire à New-York par exemple. À Paris, une histoire séculaire promouvait un développement concentrique et plus équilibré de la ville autour de l’île de la Cité. En un sens, pour sauvegarder cet équilibre, c’est le cœur qu’il fallait sacrifier. Et c’est ce qui fut fait. Les activités marchandes et industrielles, notamment les ports, étant rejetées dans les faubourgs, le centre-ville pouvait être rendu à l’agrément d’une libre circulation des piétons entre les deux rives. Neuf ponts et passerelles furent construits dans la première moitié du XIXe siècle, c’est-à-dire plus qu’il n’en existait jusqu’alors ! Signalons cependant, seule ombre au tableau, que la plupart étaient payants. Il fallait bien trouver un nouveau modèle économique pour leur financement.

Note bibliographique :

Le catalogue de l’exposition Les ponts de Paris, organisée en 1999 par l’Action artistique de la Ville de Paris à l’Hôtel de la Monnaie, sous la direction éditoriale de Guy Lambert, donne la meilleure synthèse sur le sujet. Concernant les ponts lotis, il faut citer les travaux fondateurs de Youri Carbonnier, notamment « Les maisons de ponts parisiens à la fin du XVIIIe siècle : étude d’un phénomène architectural et urbain particulier », Histoire, Economie et société, 1998, 4, p. 711-723.

- Germain Brice, Description nouvelle de la ville de Paris, Paris, 1688, p. 320-321. ↩